初号の井戸と並行してもうひとつ井戸掘りを開始しました。今度は果樹園になる畑です。少し春めいてきて水やりの必要性が出てきました。

こちらはラクをしようと水で掘る方法を選択しました。運搬車に500リットルの水を積み込み、エンジンポンプを使って水圧と水量のパワーで掘ってゆきます。

難なく7.5メートルに到達。エンジンポンプのパワーって凄いです。砂が噴き出てきましたので帯水層に到達したと判断し、手押しポンプで揚水してみましたが水質・水量ともにぜんぜんイマイチ。もう少し掘り進むかこれで完成とするか。うーんどうしよう・・

さらに掘り進めることに

もう一つ下の層で納得できる水に出会えると信じ掘り進めることにしました。掘り方はエンジンポンプを使った水のパワーで。一分間に200リットルのペースで延々と水をぶち込みます。7.5メートルから10メートルへ2.5メートル掘り下げました。あと1メートル掘り下げて深さ11メートルくらいで良い水が出るとおもうのですが・・。

明日から三月。東大寺二月堂のお水取りも既にはじまり、梅の開花も進んできました。すぐそこまで春がやってきた感じです。

あと1メートルで致命的なミス

取り返しのつかないことをやってしまいました。深さ11メートルまで残り1メートルのところで井戸の中に井戸掘り機を落下させてしまうというハプニング。鋼管が井戸の中を塞ぐかたちとなっており、取り出すことも掘り進むこともできない状況に。

地下10メートルでどうすることもできず。一瞬のミスとはいえこの井戸はあきらめる他ない(涙)

もう一度いちから堀なおし

なんでもあきらめるのは簡単だ。しかし、これも一つの経験値として1メートルほど隣にもう一度ほりはじめました。そう、井戸掘りにトラブルはつきものです。

まずは抱きスコップで1.3メートルほど掘り、井戸枠を叩き込んでは水圧をかけるの繰り返しで一気に7メートル近く掘り下げたところで硬くて粘度のある層に当たりました。シルト層っていうのかな?こうゆうの。さぁ、困ったどうしよう。。。水も二千リットル以上突っ込んであたり一面水浸しになりました。

突破できない硬い層

丸二日間朝から晩まであの手この手を試みるもビクともせず惨敗。この場所での井戸掘りは諦めるよりほかないのか。

四度目の正直を目指してまた一から掘りなおし

この場所はほんとに苦労します。1本目は欲を出してスイコを落下させ失敗。2本目は硬い層で挫折。3本目も硬い層で挫折。今回また4本目を掘りはじめました。今回は応用を効かせるため、井戸枠を100にしてスタート。

硬い層を単管で破るために太めの枠を使いました。単管を接続して硬い層を突き破りました。確かに重いけど単管最強です。

単管で突きまくったら水圧で泥を排出。ひたすらこの作業を繰り返し。

水圧で泥を排出したらカケヤで井戸枠を叩きます。井戸掘りを始めて掛矢も上手に打てるようになりました。

井戸枠内に溜まっていた水がスッと引いたので帯水層に到達したと判断。揚水をするために手押しポンプをセット。

やっと出ました砂だらけの井戸水。これで完成とするか、もう少しだけ掘り進めてベストの位置を探すか。もう失敗はしたくないので、今回は慎重に検討したいと思います。

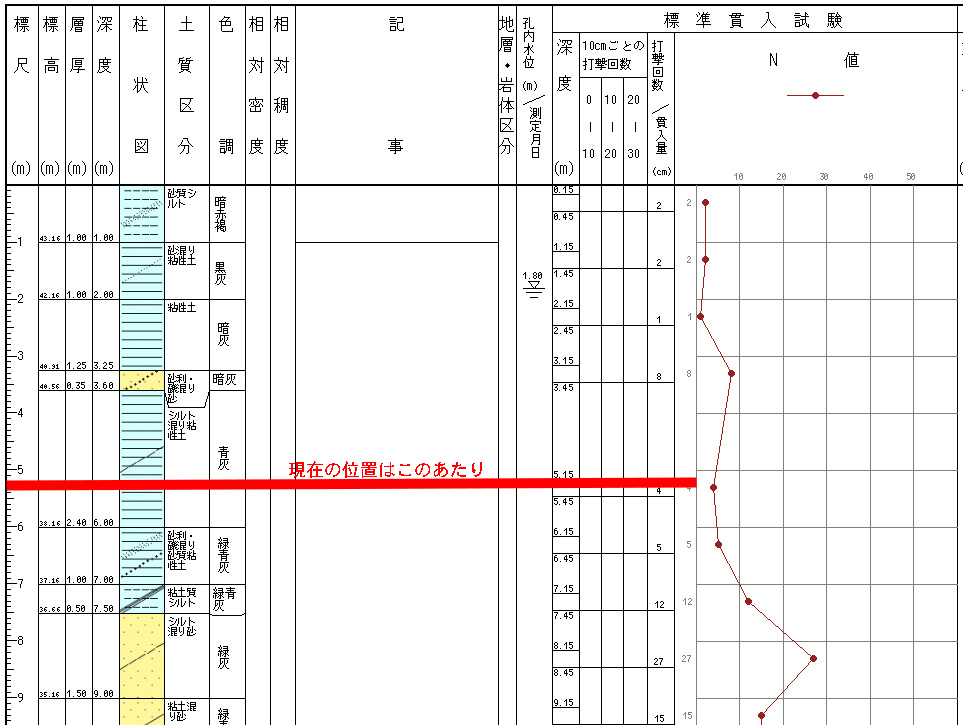

近くのボーリング柱状図を発見

インターネットで情報収集をしていたら国土地盤情報検索サイト「KuniJiban」に400メートルほど離れた場所のボーリングデータを発見。400メートル離れているので必ずしも一致するとは限らないけど、何のあてもなくやみくもに掘り進めるよりかはましかと思います。

内容を見てみるとあと1~2メートル下に期待の持てそうな地層を発見。よし!この図を頼りにもう少し掘り進めることに決断。特に6メートル下から7メートルまでの「砂利・礫混じり砂質粘性土」に期待を持ちたい。粘性土というのが少し気がかりだけどそれがダメでも7.5メートルから「シルト混じり砂」というのもあるし。

少しだけ掘り進めて完成としました

地層にもよるしもっと砂が中心の地層ならば塩ビのスイコで掘り進むことも可能です。ただ、ここまで硬いとやはり鋼管でないとダメですね。塩ビで無理すると破損するだけです。いまいち納得はいきませんがこの井戸はこれで完成とします。後日また鋼管を使って納得できる井戸をつくりたいと思います。

コメント