「米づくりは秋起こしに始まって稲刈りで終わる」 つい先日稲刈りとともに一年が終わった田んぼですが、秋耕起とともに新しい一年が始まりました。自身は今まで春耕起派で秋耕起はしない方だったのですが、思う事があって今年から秋起こしを行いました。秋起こしのメリットは数々ありますが、私の狙いは下記の二つ。

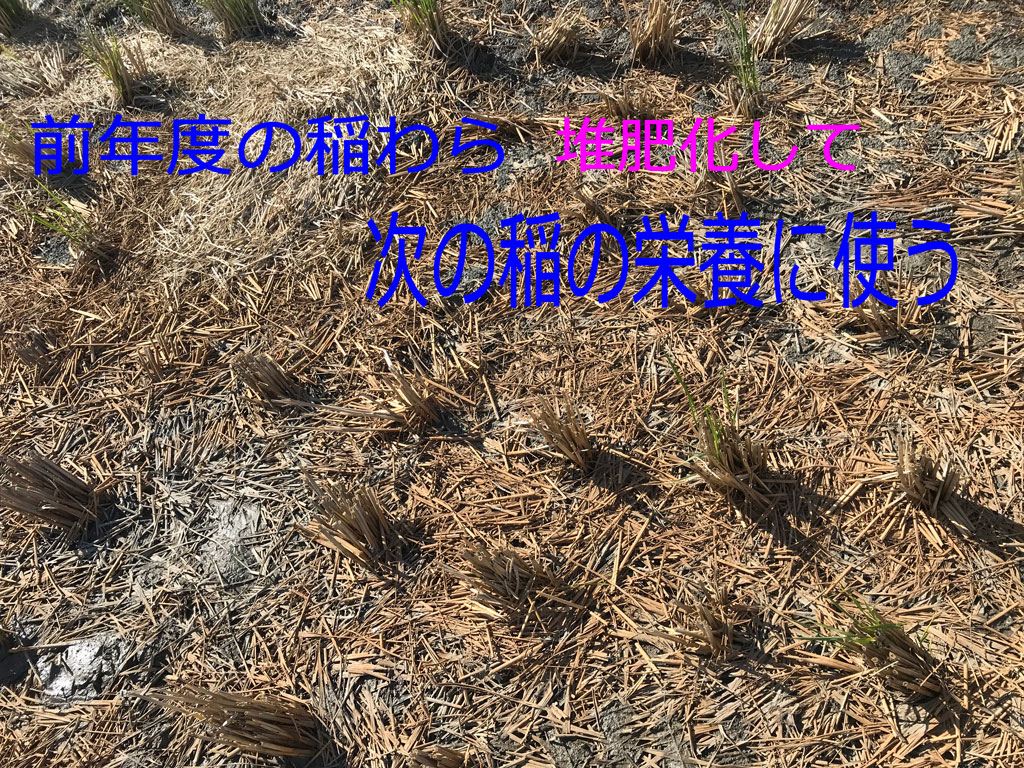

- 稲わらの栄養を次の年に使いたい

カットして田んぼに撒いた藁を土中にすき込むことによって微生物が藁を腐熟させ堆肥化してくれます。特に藁が保有しているケイ酸を有効的に活用したい。 - 雑草の発芽を抑えたい

田んぼの表面には無数の雑草種が落ちており、これらの種はおもに地表下1~3cmのところから発芽します。秋起こしをして雑草の種を深く埋めることにより、少しでも雑草の発芽を減らしたい。

田んぼには前年度の稲ワラと目には見えませんが無数の雑草の種子が落ちています。

ロータリー速度はスローで、車速は速めで藁と種子をすき込んでゆきます。皆さんに特に見ていただきたいのは我が家の田んぼの稲孫・蘖(ひこばえ)の少なさ。両隣のよそ様の田んぼと見比べたら一目瞭然。まだ完全にとまではいきませんが、ひこばえが出てこないのはキチンと稲が生涯を全うした証拠であり、これこそがおいしいお米がとれた証なのです。それとは逆に稲刈り後から青々とひこばえが出てくるのは消化しきれないほど過剰に肥料を入れ過ぎた証拠であり、収穫量は多くともそれが主な原因となって食味をガクンと落としているのです。

皆さんも稲刈り後の田んぼを見る時、一度注意して見られて下さい。作り手によって様々な田んぼの表情があって面白いですよ。

この画像の田んぼはどちらもよそ様の田んぼです。こうして稲刈り後に比べれば一目瞭然ですね。

穭・稲孫(ひつじ・ひつち・ひづち)は、稲刈りをした後の株に再生した稲である。いわば、稲の蘖(ひこばえ)である。二番穂とも呼ばれる。稲刈り後もしくは穂刈り後に放っておくと、再び穂が出る。穭稲(ひつじいね)・穭生(ひつじばえ)ともいい、稲刈りのあと穭が茂った田を穭田(ひつじだ)という。

稲の生殖細胞の減数分裂の際の気温が約18-20℃を下回ると不稔となることがある[1]ため、温帯以北において秋以降に生じる穭は、穂の中身が入っていないことも多い。二十一世紀の日本においては、稲刈りはせず田に鋤きこまれるが[2]、過去においては農民の貴重な食糧源になっていた時代がある。低緯度地方では稲孫でも中身が入るため、東南アジアでは、イネを一回収穫し、2,3か月してからさらに収穫する「ヒコバエ育成農耕」という農耕がある。

引用元: 稲孫 – Wikipedia

すき込んだ藁は土中にいるバクテリアなど微生物が分解してくれます。

一枚の田んぼの秋耕起が完了です。こんな感じで来年に作付け予定の田んぼ全部を起こしてゆきます。

藁の腐熟のためには平均気温15℃以上が望ましいとのこと。暖地である奈良では十分間に合いましたが本当はもっと早く行いたかった。今年は秋の連続台風による長雨で田んぼがぬかるんでいて、乾くのを今か今かと待ちながらこの日になりました。冬将軍がやってくる前に間に合って良かったです。

コメント

コメント一覧 (3件)

こんにちは😸

私、以前から無農薬のイセヒカリを使ってますが、素人です😅

この3月に無事退職なのですこしは、専念出来るとおもいますが、ご指導よろしくお願いします🙏

辰巳さま、メッセージありがとうございます。

いえいえ、私も兼業で道楽半分でやってるだけの素人です。今期は退職なされて専念されるんですね!頑張って下さい。

個人的には先般発生したフィリピンの火山爆発ですが、平成3年のピナツボ火山噴火が原因になった平成5年の「平成の米騒動」の時のようになってしまわないかと心配しております。やっぱりお米も自然の恵みあってこそで、人間ができる事なんてたかが知れていますからね・・。

結局はお天道様次第ってことで、今年もお互いできる事を頑張っていきましょう。また、これからも何かとご教授お願いします。

[…] 昨年の秋起こしについで二回目のトラクター作業ににります。稲わらの腐熟も順調に進んでいるようです。さらに土の塊を細かくすること、伸びてきた雑草を土に練り込むのが主な目的です。 […]